Archives pour le mot-clef ‘droit’

Publié le 15 avril 2022

La direction des affaires juridiques (DAJ) du ministère de l’économie édite régulièrement une lettre notant les actualités juridiques sur de très nombreux thèmes. Dans sa dernière lettre n° 337 du 7 avril 2022, elle fait le point sur l’état législatif de la protection des lanceurs d’alerte depuis la loi Sapin 2 de 2016 jusqu’aux lois organique et ordinaire du 21 mars 2022. Il est rappelé le rôle du Défenseur des droits à ce sujet et que ce dernier devra faire un rapport public sur le fonctionnement global de la protection des lanceurs d’alerte au Président de la République et aux présidents du Sénat et de l’Assemblée nationale

Lire le reste de cet article »

Mots-clefs : alerte, droit, économie

Publié dans Le Rouge & le Vert Hebdo, Politique |

Publié le 21 mai 2021

Le 7 mai 2021, le maire de

Grenoble a envoyé une lettre ouverte aux directions des deux sociétés qui dominent

les livraisons des repas à domicile à Grenoble, Uber Eats et Deliveroo,

critiquant les conditions de travail des livreurs qui ne sont pas salariés et

qui sont soumis à des pressions très fortes, des rémunérations indignes et des

insécurités multiples.

Voici des extraits de cette

lettre :

Lire le reste de cet article »

Mots-clefs : commerce, droit, modes actifs, précarité, travail

Publié dans Le Rouge & le Vert Hebdo, Politique |

Publié le 6 novembre 2020

Le 20 octobre 2020, des

députés LREM et d’Agir ensemble ont déposé une proposition de loi relative à

« la sécurité globale ». Parmi les nombreux signataires on

trouve Mme Chalas. Elle sera débattue en urgence dès le 4 novembre. Certains

articles sont très dangereux pour les libertés individuelles et pour le droit

de manifester. L’article 21 veut déréguler l’utilisation des caméras mobiles

portées par les forces de l’ordre, l’article 22 veut légaliser la surveillance

par drone et l’article 24 vise à interdire au public de diffuser l’image de

policiers.

Cette utilisation de la

situation actuelle marquée par l’état d’urgence sanitaire et les attentats

terroristes est très inquiétante vu la mise en cause de notre état de droit

respectueux des libertés fondamentales.

Lire le reste de cet article »

Mots-clefs : droit, libertés, parlement

Publié dans Le Rouge & le Vert Hebdo, Politique |

Publié le 30 octobre 2020

Les lecteurs des deux

derniers journaux de la Métro ont dû être surpris de ne pas trouver de tribunes

des groupes politiques. Autant on peut comprendre que pour le numéro de juillet-août

ceci n’a pas pu se faire vu les délais de dépôt des groupes politiques issus

des élections municipales du 28 juin 2020.

Par contre pour le numéro

d’octobre, c’est incompréhensible de ne pas avoir ces expressions surtout après

tout ce qui s’est passé depuis l’élection contestée du président de la Métro le

17 juillet qui a vu un président se présentant de gauche et écologiste accepter

les voix de droite (LR er LREM) et d’extrême droite pour réussir à se faire

réélire président de la Métropole.

Cette publication est une

obligation imposée par le règlement intérieur du Conseil de métropole dans son

article 70 : « Les groupes d’élus disposent d’un espace identique

d’expression dans le bulletin d’information générale ainsi que sur le site de

Grenoble-Alpes Métropole. » Le

président de la Métro doit suivre cette prescription qui fait partie de la plus

élémentaire démocratie.

Lire le reste de cet article »

Mots-clefs : communication, droit, Métro, presse

Publié dans Le Rouge & le Vert Hebdo, Politique |

Publié le 23 octobre 2020

Lors du conseil de métropole

du 16 octobre 2020, le président a rendu public le nouveau classement protocolaire

des 5 premiers vice-président-es qu’il a décidé par arrêté.

Michelle Veyret (1ère vice-présidente

à l’administration générale, aux ressources humaines et au patrimoine). Salima

Djidel (2e

vice-présidente, à la Santé, à stratégie et à la sécurité alimentaire). Raphaël

Guerrero, (3e

vice-président aux finances, à l’évaluation des politiques publiques et au

dialogue de gestion), Mélina Herenger, 4e vice-présidente au

Tourisme, à l’attractivité, l’Université, à l’innovation et à la qualité de vie.

Lionel Coiffard, 5e

vice-président à la prévention, la collecte et la valorisation des

déchets.

Lire le reste de cet article »

Mots-clefs : droit, élections, justice administrative, métropole

Publié dans Le Rouge & le Vert Hebdo, Politique |

Publié le 6 septembre 2020

Les

lobbies économiques et financiers placés au sein du gouvernement ont décidé de

détruire le droit de l’environnement : par décret n°2020-412 du 8 avril

2020 relatif au droit de dérogation reconnu au préfet, qui se perpétue au-delà

de la période d’urgence sanitaire, le gouvernement a autorisé les préfets à ne

pas respecter le droit de l’environnement en dérogeant à toute une série de

normes principalement environnementales : aménagement du territoire et

politique de la ville, environnement agriculture et forêt, construction de

logements, urbanisme, protection et mise en valeur du patrimoine culturel…

Lire le reste de cet article »

Mots-clefs : droit, environnement, état

Publié dans Le Rouge & le Vert Hebdo, Politique |

Publié le 25 juillet 2020

Il n’y a aucune raison pour

qu’un-e grenoblois-e ne puisse pas être élu-e président-e de la Métro.

Théoriquement dans un monde normal le choix de la personne doit s’opérer en

fonction de sa compétence à gérer une grande administration et en fonction des

choix politiques qu’il ou qu’elle porte.

Que ce soit notre

Constitution ou le droit européen rien n’autorise une discrimination d’une

personne en fonction de son appartenance à telle ou telle commune. Et pourtant

c’est ce qui a été fait le 17 juillet 2020 qui restera un jour sombre où on a

vu cette discrimination s’opérer.

Dans les semaines qui ont

précédé l’élection, quelques tentatives nauséabondes ont essayé d’indiquer que

Yann Mongaburu n’était pas la bonne personne pour cette fonction. Mais cela s’est

vite arrêté car les fonctions remplies ces dernières années par Yann Mongaburu

ont montré sa capacité à initier de très bonnes politiques pour le territoire,

en sauvant l’existence du SMTC lorsque le préfet a essayé de le dissoudre puis

en militant sans relâche pour la création du SMMAG, malgré de nombreuses

réticences, qui ne sont pas toutes levées.

Lire le reste de cet article »

Mots-clefs : droit, élections, grenoble, métropole

Publié dans Le Rouge & le Vert Hebdo, Politique |

Publié le 3 juillet 2020

Pour convenances politiques

personnelles, le Président Macron a proposé un deal (complètement irrégulier)

aux présidents de Région. En échange de subventions supplémentaires il

proposait de décaler les élections Régionales et Départementales après

l’élection présidentielle, alors qu’elles doivent se dérouler en mars 2021. Le

motif politique réel était de lui éviter une nouvelle déroute électorale un an

avant l’élection présidentielle.

Le 29 mai

2020 l’ancien Premier ministre a tenu un autre discours devant les

députés lors des questions au gouvernement : « On

ne fixe pas la date des élections à sa convenance. C’est la loi qui fixe le

terme du mandat pour lequel un élu a été élu… dans l’hypothèse où un motif

d’intérêt général justifie que la durée d’un mandat soit allongée, il est

possible de reporter la date prévue de l’élection… sous le contrôle du juge

constitutionnel »

Devant de telles méthodes, Raymond Avrillier a saisi la justice. Voir le communiqué d’Anticor du 26 juin 2020 :

Lire le reste de cet article »

Mots-clefs : constitution, droit, élections, état, libertés

Publié dans Le Rouge & le Vert Hebdo, Politique |

Publié le 26 juin 2020

Le projet de loi sur la sortie de l’état d’urgence qui est discuté au Parlement ne prévoit pas l’abandon total des mesures exceptionnelles prises ces derniers mois : au risque de glisser progressivement vers un mode de gouvernement par l’exception. De nombreuses voix s’élèvent contre ce projet de loi. Un groupe d’associations, de syndicats, d’universitaires et d’avocat·es, membres du réseau de veille sur l’état d’urgence sanitaire, souhaitent alerter sur la dangerosité de ce projet, au regard des atteintes aux droits et libertés qu’il comporte :

Lire le reste de cet article »

Mots-clefs : constitution, droit, libertés

Publié dans Le Rouge & le Vert Hebdo, Politique |

Publié le 26 juin 2020

Vu le nombre de propositions d’installation de caméras intelligentes ou thermiques pour soi-disant sécuriser le déconfinement, le 17 juin, la CNIL alerte sur les dérives potentielles. Elle appelle les pouvoirs publics à mieux encadrer ces dispositifs, l’expression du consentement des personnes filmées s’avérant particulièrement problématique, en effet la CNIL reconnaît qu’il y a un vide juridique sur les caméras intelligentes pour l’expression du consentement.

Le développement incontrôlé

de ces systèmes présente le risque de généraliser un sentiment de surveillance

chez les citoyens, de créer un phénomène d’accoutumance et de banalisation de

technologies intrusives, et d’engendrer une surveillance accrue, susceptible de

porter atteinte au bon fonctionnement de notre société démocratique. Fondées

sur la captation d’images d’individus, ces caméras contribuent selon

elle à rompre l’anonymat dans l’espace public et entravent la liberté

d’aller et de venir en s’immisçant dans les transports, les commerces et les

lieux de travail.

Lire le reste de cet article »

Mots-clefs : droit, libertés, technos, videosurveillance

Publié dans Le Rouge & le Vert Hebdo, Politique |

Publié le 19 juin 2020

Le 9 avril 2020, des journalistes de Médiapart demandent à Santé publique France (SPF) la communication de tous les contrats passés par SPF depuis le 1er mars 2020 avec ses fournisseurs officiels, à savoir les entreprises Segetex-EIF, Aden Services, Fosun et BYD.

Santé publique France a répondu par courriel,

lundi 5 juin, en rejetant leur demande : « Les contrats

d’achats de masques sont confidentiels car ils relèvent du secret des affaires,

nous ne sommes pas en mesure de transmettre de tels documents ».

Ces éléments permettraient de savoir quand SPF

a passé commande et pour quelles quantités ? Même ces informations ne

figurent pas dans les éléments publiés pour l’instant par la mission

d’information de l’Assemblée nationale sur la gestion de la crise sanitaire.

Lire le reste de cet article »

Mots-clefs : droit, état, presse, santé

Publié dans Le Rouge & le Vert Hebdo, Politique |

Publié le 19 juin 2020

Le 15 mai nous avions indiqué que la loi adoptée sur proposition de la députée Avia, mettait lourdement en cause la liberté d’expression et que nous espérions que des parlementaires feraient vérifier par le Conseil Constitutionnel la non-conformité de cette loi avec les principes de notre République.

Le 18 juin le Conseil Constitutionnel rend sa décision

et c’est l’annulation de très nombreux articles de cette loi.

« Tout en réaffirmant que la Constitution permet au législateur de réprimer les abus de la liberté d’expression et de communication, le Conseil constitutionnel censure des dispositions portant à cette liberté des atteintes qui ne sont pas adaptées, nécessaires et proportionnées.

Lire le reste de cet article »

Mots-clefs : constitution, droit, libertés

Publié dans Le Rouge & le Vert Hebdo, Politique |

Publié le 12 juin 2020

Edouard Philippe a fait un oubli regrettable lorsqu’il a déclaré le 9 juin à Evry, en voulant citer la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789, suite aux manifestations d’opposition à la violence policière : « les hommes naissent libres et égaux en droit ». Or, dans son article 1er la Déclaration indique que « les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits… ».

Cet oubli du premier Ministre n’est pas anodin ! Il mérite d’être souligné et que nous ne l’oublions jamais, car ce n’est pas tant au moment de la naissance que les injustices et les inégalités sont manifestes, mais juste après, selon le lieu d’habitation et la carte scolaire, l’environnement quotidien dans lequel on vit. Il arrive même que dans ces quartiers dits « quartiers prioritaires politique de la ville » les jeunes et les moins jeunes finissent par se quereller plus ou moins gravement, pour des morceaux de territoires « à préserver », des histoires amoureuses qui tournent mal, des manifestations bruyantes par l’intrusion d’engins motorisés dans les endroits piétonniers, c’est donc tous contre tous !

Lire le reste de cet article »

Mots-clefs : constitution, droit, état, france, libertés

Publié dans Le Rouge & le Vert Hebdo, Politique |

Publié le 12 juin 2020

Le 8 juin, le Défenseur des droits a publié son rapport d’activité pour l’année 2019. Le nombre des réclamations adressées au Défenseur des droits a été en hausse l’an dernier. Les inégalités territoriales et l’accès aux services publics font pour lui, partie des enjeux prioritaires à traiter. La crise sanitaire est venue amplifier cette année ces problèmes. C’est le dernier rapport rédigé par J. Toubon qui quitte ce poste en juillet prochain.

En 2019, le Défenseur des

droits a reçu 103.000 réclamations, soit 7,5% de plus que l’année précédente.

Depuis 2014, les demandes ont bondi de 40,3%. Elles concernent majoritairement

les relations avec les services publics – plus de 60.000 réclamations, en

hausse de 10,4% sur un an. Le rapport dépeint les inégalités territoriales,

mais aussi le sentiment d’abandon provoqué par « la fracture numérique

et la dématérialisation à marche forcée » des services publics. Faute

de moyens, ceux-ci ont des difficultés croissantes à répondre aux demandes : « Les

61.596 réclamations liées aux relations avec les services publics reçues par

l’institution cette année confirment l’ampleur des effets délétères de

l’évanescence des services publics sur les droits des usagers » et « le

recul de la présence humaine aux guichets ».

Lire le reste de cet article »

Mots-clefs : droit, france, inégalités, services publics

Publié dans Le Rouge & le Vert Hebdo, Politique |

Publié le 29 mai 2020

Le 26 mai le Conseil d’Etat a saisi le Conseil Constitutionnel d’une QPC (question prioritaire de constitutionnalité) concernant l’article 19 de la loi d’urgence du 23 mars 2020 pour faire face à l’épidémie de Covid-19 ! Cet article validait les résultats du 1er tour des municipales et renvoyait le second tour avant la fin juin 2020. Lors d’une contestation électorale du premier tour d’une élection municipale, un requérant a posé une QPC au Conseil d’Etat qui a décidé que la question était sérieuse et que les dispositions de l’article 19 pouvaient porter atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, notamment au principe de sincérité du scrutin.

Le professeur Romain Rambaud, de l’Université de Grenoble-Apes, spécialiste du droit électoral analysait le 26 mai cette situation inédite sur « le blog du droit électoral », en voici l’introduction :

Lire le reste de cet article »

Mots-clefs : constitution, droit, élections

Publié dans Le Rouge & le Vert Hebdo, Politique |

Publié le 22 mai 2020

Le décret n° 2020-548 pris le 11 mai 2020 par le

Premier ministre prescrit dans son article 10 que pendant la durée du

confinement, tout rassemblement ou réunion au sein des établissements de culte

est interdit, à l’exception des cérémonies funéraires, qui sont limitées à vingt

personnes.

Des

associations et des personnes ont attaqué cette décision devant le Conseil d’Etat

en déposant des référés liberté estimant que cette partie du décret mettait en

cause une liberté fondamentale. Le juge des référés a donné raison aux requérants

et des réunions respectant les exigences sanitaires pourront de nouveau avoir

lieu dans les lieux de culte.

Voici le

communiqué du Conseil d’Etat du 18 mai 2020 :

Lire le reste de cet article »

Mots-clefs : culte, droit, justice administrative, santé

Publié dans Le Rouge & le Vert Hebdo, Politique |

Publié le 15 mai 2020

Le 9 mai,

le parlement a adopté la prolongation de l’état d’urgence sanitaire jusqu’au 10

juillet inclus. Cette loi n’a pas pu être promulguée à temps par le Président

de la République à temps ; le Conseil Constitutionnel ne l’a que

partiellement validée le 11 mai, il a été sollicité en urgence le 9 mai par le

Président de la République et le Président du Sénat et le 10 mai par des

députés et des sénateurs.

La loi est

parue au Journal officiel le 12 mai, sans son article 13 déclaré non conforme à

la Constitution.

« Le Conseil

constitutionnel a censuré comme méconnaissant la liberté individuelle l’article

13 de la loi déférée qui a pour effet, à compter de l’entrée en vigueur de la

loi déférée, de laisser subsister, au plus tard jusqu’au 1er juin 2020, le

régime juridique actuellement en vigueur des mesures de mise en quarantaine et

de placement et maintien à l’isolement en cas d’état d’urgence

sanitaire. »

Ce qui

posait le plus de questions dans ce projet de loi étaient les mesures de

traçage et de recueil des contacts des personnes infectées qui portaient

atteintes aux droits et libertés individuelles.

Lire le reste de cet article »

Mots-clefs : constitution, droit, libertés

Publié dans Le Rouge & le Vert Hebdo, Politique |

Publié le 1 mai 2020

Le 24 avril 2020, la cour d’appel de Versailles a

rendu un arrêt qui confirme en grande partie l’ordonnance du tribunal de Nanterre

du 14 avril ; les syndicats de l’entreprise avaient donc raison d’attaquer

leur employeur qui les mettait en danger.

« Les premiers juges

doivent être suivis lorsqu’ils rappellent fermement à la société Amazon sa

responsabilité dans la sauvegarde de la santé de ses salariés dans l’actuelle

période d’urgence sanitaire, […] que

les services de santé sont surchargés face à la propagation de l’épidémie et

que toute personne est un vecteur potentiel de la transmission du virus

La cour d’appel a un peu élargi

les produits que pourrait commercialiser Amazon, en incluant les produits

« high-tech, d’informatique et de bureau », les produits « pour les

animaux », les produits « santé et soins du corps », « nutrition »

et de « parapharmacie », ainsi que les produits « d’épicerie,

boissons et entretien ».

Lire le reste de cet article »

Mots-clefs : droit, économie, santé

Publié dans Le Rouge & le Vert Hebdo, Politique |

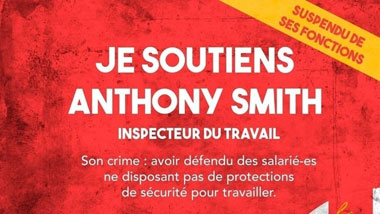

Publié le 24 avril 2020

On

apprend par la presse que des inspecteurs du travail se rebellent face aux

pressions de leur ministre. Depuis l’arrivée de Mme Pénicaud au ministère du Travail,

en 2017, ses relations avec les inspecteurs du travail n’ont jamais été

reluisantes. Un dialogue quasi inexistant et le maintien d’une politique de

contrainte des effectifs n’y ont pas aidé. A la faveur de la crise sanitaire et

économique, la situation s’envenime pour de bon. Il s’agit de l’indépendance

des inspecteurs, normalement garantie par les conventions de l’Organisation

internationale du travail (OIT), signées par la France.

Lire le reste de cet article »

Mots-clefs : droit, justice administrative, Sécurité

Publié dans Le Rouge & le Vert Hebdo, Politique |

Publié le 17 avril 2020

L’Union syndicale Solidaire et

les Amis de la Terre viennent d’obtenir de la justice (Tribunal Judiciaire de

Nanterre) que la société Amazon ne puisse vendre que des marchandises

essentielles à savoir l’alimentaire, l’hygiène et le médical et cela sous astreinte

d’un million d’euros par jour de retard de prise en compte de cette exigence.

Il semble que la justice judiciaire prenne mieux en compte les atteintes aux

libertés et aux risques pour les personnels que la justice administrative, il

est vrai que notre Constitution en son article 66 donne mission à l’autorité judiciaire

d’être la gardienne de la liberté individuelle.

Amazon a décidé de fermer

temporairement ses sites pour examiner comment prendre en compte cette décision

de justice.

Voici le communiqué du 14 avril

du syndicat :

Lire le reste de cet article »

Mots-clefs : droit, emploi, santé

Publié dans Le Rouge & le Vert Hebdo, Politique |