Archives pour le mot-clef ‘grenoble’

Publié le 30 septembre 2022

Rapport d’activité de la Métro 2021. Grenoble Alpes Métropole assure de nombreuses missions de service public : de l’aménagement du territoire à la gestion des services d’intérêts collectifs (eau, déchets…), en passant par l’habitat, le développement économique, la protection de l’environnement, le cadre de vie…

Des aires de jeux nouvelles et rénovées dans toute la ville de Grenoble. Pendant cette année 2022, la Ville a construit et rénové de nombreuses aires de jeux pour enfants. Au total, 212 aires de jeux et 803 jeux pour enfants sont gérés par la Ville, avec une attention particulière pour la qualité et la durabilité des matériaux utilisés. La Ville veut proposer des jeux plus adaptés et inclusifs. Les aires de jeux sont surveillées de près, elles sont contrôlées chaque trimestre en interne, et chaque année par un contrôleur externe.

L’état de santé de la population en France à l’aune des inégalités sociales. Un rapport de la Drees dénonce de fortes inégalités sociales dans l’accès aux soins. Dès le plus jeune âge, les disparités sont marquées entre les enfants selon la catégorie socio-professionnelle de leurs parents : deux fois plus d’enfants d’ouvriers que d’enfants de cadres se retrouvent en surpoids en grande section de maternelle. Prévalence de maladies chroniques, risque de renoncement aux soins, réalisation de tests de dépistage… Les inégalités sociales se ressentent au sein du système de santé.

Plan d’urgence sobriété : 10 actions pour aider les collectivités. L’association Amorce et l’Association des Maires de France et Intercommunalités de France ont publié un guide à l’usage des élus proposant « dix actions pour aider les collectivités à passer l’hiver ». Il s’agit d’actions qui peuvent être mises en œuvre tout de suite pour faire baisser la facture d’énergie. Chacune d’entre elle est illustrée par des retours d’expérience de collectivités qui les ont appliquées, et notée d’une à trois étoiles en fonction de son impact sur les factures énergétiques.

Lire le reste de cet article »

Mots-clefs : grenoble, jeunesse, métropole, santé, social

Publié dans Le Rouge & le Vert Hebdo, Politique |

Publié le 23 septembre 2022

Le 26 et 27 septembre, à Valence va se tenir un procès où le maire et 4 anciens agents de la ville de Grenoble sont appelés par la justice pour « délit d’octroi d’avantage injustifié » (ou favoritisme) concernant la passation de deux marchés publics avec l’association Fusées, sans publicité ni mise en concurrence. Deux responsables de Fusées sont poursuivis pour avoir obtenu ces marchés.

Ce délit est contesté par les mis en cause puisqu’à l’époque la ville a décidé de passer le marché en respectant le code des marchés publics qui autorise d’utiliser une procédure sans publicité préalable ni mise en concurrence dans certains cas, notamment lors de l’achat d’une création artistique unique et originale.

Le point de départ administratif se situe au moment où le conseil municipal délibère le 26 mai 2015, en autorisant le maire à signer des marchés publics à deux associations : Fusées et Afric’Impact qui vont créer chacune un spectacle participatif original pour l’occasion (« Révolution en cours » et le « Défilé des Tuiles ») pour la première édition de cette fête, le 7 juin 2015. Les services de la Ville ont piloté et organisé la fête elle-même (logistique, voirie, sécurité, communication, etc.).

Lire le reste de cet article »

Mots-clefs : grenoble, justice, marchés, public-privé

Publié dans Le Rouge & le Vert Hebdo, Politique |

Publié le 23 septembre 2022

L’eau en partage est le titre du nouvel ouvrage commandé par la métropole grenobloise à Béatrice Méténier, auteure de plusieurs ouvrages sur l’histoire et le patrimoine grenoblois, ainsi que sur l’environnement.

Un extrait de la préface par Anne Sophie Olmos, vice-présidente chargée du cycle de l’eau et Christophe Ferrari président :« Bien commun, l’eau l’est en ce qu’elle est indispensable à la vie et à toute activité, humaine agricole, industrielle. Si notre situation, au pied, des massifs alpins, nous permet de bénéficier d’une eau d’une pureté exceptionnelle, la préservation de sa qualité, son acheminement du captage à nos robinet, comme la dépollution des eaux usées, sont bien le fruit d’un service public de proximité et de la grande qualité d’un travail engagé par ses agentes et agents… »

C’est un ouvrage de qualité avec une partie historique très précieuse, bien documentée et bien illustrée.

Lire le reste de cet article »

Mots-clefs : Eau, grenoble, lecture, métropole

Publié dans Le Rouge & le Vert Hebdo, Politique |

Publié le 23 septembre 2022

Le Conseil municipal du 19 septembre a adopté « Le projet jeunesse 2022 à 2027 ». Il part du constat que de très nombreux jeunes ont été fragilisés par la crise sanitaire. À Grenoble, la part des moins de 30 ans représente 45% de la population, 10 points au-dessus de la moyenne nationale, et 1/3 des habitantes et des habitants ont entre 15 et 29 ans. Le caractère universitaire de la ville (25 000 étudiantes et étudiants et 60 000 dans l’agglomération) lui donne du souffle, irrigue sa vitalité et renforce son ouverture, à l’international notamment.

Récemment, la crise sanitaire a exacerbé une précarité déjà rampante et porté au regard de toutes et tous, une réalité ancienne : anxiété et mal-être, études bousculées, difficultés d’insertion professionnelles et départ différé du foyer parental. Les jeunes ont été frappés d’autant plus fortement qu’ils sont dépendants des solidarités familiales jusqu’à 25 ans puisque le RSA n’est toujours pas accessible avant cet âge. A Grenoble, le taux de pauvreté des jeunes est de 29%. C’est 6 points au-dessus de la moyenne nationale.

Lire le reste de cet article »

Mots-clefs : conseil municipal, grenoble, jeunesse

Publié dans Le Rouge & le Vert Hebdo, Politique |

Publié le 16 septembre 2022

Sur la terrasse de 2400 m2 d’un parking construit par Grenoble Habitat et la SEM Innovia dans le quartier Flaubert s’installe le Bar’ Radis. C’est à la fois un café associatif, un bar-restaurant, un espace de cuisine professionnelle et grand public, une scène pour accueillir des spectacles et conférences, une pépinière d’entreprises et 1 000 m2 d’espaces cultivables. Quatre espaces de maraîchage sont gérés par Cultivons nos toits, spécialiste de l’agriculture urbaine en hauteur. Environ un quart de la production fournira directement le restaurant en fruits, légumes et aromates.

C’est suite à un appel à projets lancé par la SPL SAGES, qu’est né le projet proposé par trois structures associées en SCOP : le restaurant la Tête à l’Envers, la micro-brasserie Maltobar, et l’association Cultivons Nos Toits.

Lire le reste de cet article »

Mots-clefs : agriculture, alternatives, associations, commerce, grenoble

Publié dans Le Rouge & le Vert Hebdo, Politique |

Publié le 9 septembre 2022

Les 4825 votants ont choisi les 7 lauréats du budget participatif de l’année 2022. Puisque les 6 premiers n’atteignaient pas la somme de 800 000 €, un septième a été choisi pour compléter la somme.

Voici les projets choisis :

Des places à l’ombre des arbres. Faire la coulée verte entre Paul Mistral et le musée. Rafraîchir Grenoble. Mieux vivre avec un handicap. Une coulée Verte piétonne de Rivet au Parc Flaubert. Angle du Lycée Mounier/ Un espace partagé frais et arboré. D’où viennent nos fruits et légumes ?

Lire le reste de cet article »

Mots-clefs : budget alternatif, grenoble

Publié dans Le Rouge & le Vert Hebdo, Politique |

Publié le 9 septembre 2022

En cette période difficile pour les collectivités locales agressées par les politiques gouvernementales successives alors qu’elles sont le cœur de l’investissement public et sont vertueuses concernant leur gestion financière, il ne faudrait pas que les relations entre la Métro et ses communes, en particulier la ville-centre, se règlent par des échanges dans les médias. L’intercommunalité doit être une vraie coopération intercommunale, qui exige de toutes les parties une volonté de construction positive. L’avenir de la SEM Grenoble Habitat mérite qu’on s’y attarde un peu.

Le président de la Métro a fait plusieurs fois allusion à la philosophie à propos de la future vente des actions de la SEM Grenoble Habitat (GH) par la ville. En politique, la philosophie peut être un élément important mais ce qui compte en dernier ressort c’est l’application des règles de notre République.

Lire le reste de cet article »

Mots-clefs : grenoble, logement, métropole, social

Publié dans Le Rouge & le Vert Hebdo, Politique |

Publié le 2 septembre 2022

Le rapport d’évaluation 2022 du dispositif d’interpellation citoyenne a été récemment mis sur le site de la ville. Il a été rédigé par un doctorant CIFRE sous la responsabilité du directeur de la Mission Démocratie locale de la ville de Grenoble.

Après l’expérimentation d’un dispositif d’interpellation et de votation citoyenne entre 2016 et 2018, la ville de Grenoble avait lancé, par une délibération du 14 juin 2021, un nouveau dispositif d’interpellation citoyenne avec trois niveaux : la médiation d’initiative citoyenne, l’atelier d’initiative citoyenne et la votation d’initiative citoyenne.

Suivant la délibération de juin 2021, une interpellation n’est recevable que si notamment elle est de compétence municipale. Selon la loi c’est le conseil municipal qui règle par délibération les affaires de la commune (article L 2121-29 du CGCT). Toute interpellation qui ne serait pas de la compétence du conseil municipal ne devrait pas être traitée par la Ville.

Lire le reste de cet article »

Mots-clefs : citoyenneté, conseil municipal, grenoble

Publié dans Le Rouge & le Vert Hebdo, Politique |

Publié le 26 août 2022

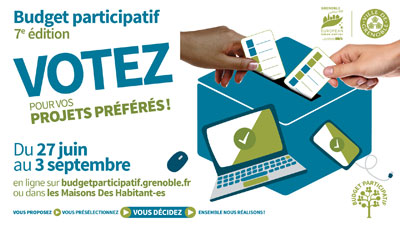

La 7ème édition du budget participatif propose aux votes des habitants 27 projets proposés par des habitant-es ou des associations. Le vote se terminera le 3 septembre, il se fait par internet ou dans les Maisons des Habitants.

Il faut avoir plus de 16 ans et être résident-e Grenoblois-e ou être inscrit-e sur les listes électorales de Grenoble ou payer des impôts locaux à Grenoble.

Se munir d’une pièce d’identité (par internet il faudra transmettre une copie de la pièce d’identité en JPEG ou PNG)

Il y a obligation de voter pour 6 projets. Les projets lauréats seront désignés en fonction de leur classement au vote et dans la limite de l’enveloppe maximale de 800 000 € et seront réalisés dès 2023 !

Mots-clefs : budget alternatif, citoyenneté, grenoble

Publié dans Le Rouge & le Vert Hebdo, Politique |

Publié le 16 août 2022

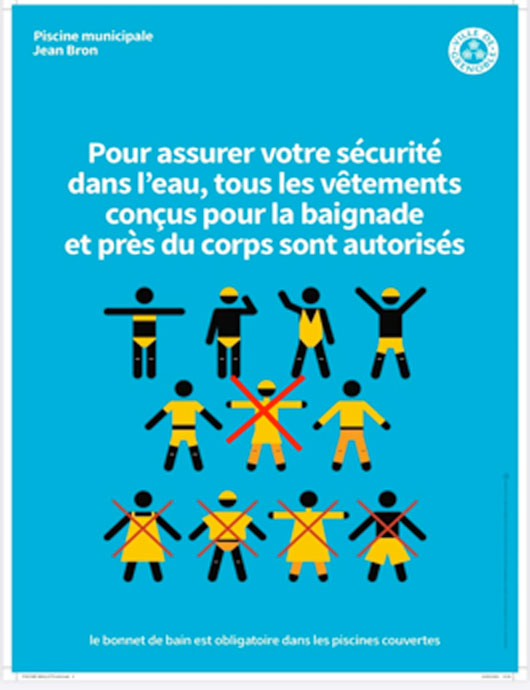

Depuis le 25 mai 2022, le règlement intérieur des piscines municipales de Grenoble précise quelles sont les tenues de bain autorisées et interdites. Le 28 juillet deux femmes ont tenté de porter des tenues non autorisées n’étant pas ajustées près du corps. Par contre 5 autres usagères de la piscine ont porté des tenues intégrales ajustées près du corps et ont donc pu se baigner.

L’opposition a immédiatement relancé la polémique sur le burkini, l’ancien maire corrompu, A. Carignon a considéré que le maire de Grenoble n’avait pas appliqué la décision de justice et en a appelé au préfet, allant jusqu’à demander que le maire soit suspendu de sa fonction. Evidemment cette agitation purement politicienne et totalement infondée a fait plouf. Mais pour continuer à s’agiter, le groupe d’opposition présidé par le corrompu a déposé le 12 août une plainte auprès du procureur de la République de Grenoble. Si notre justice en avait les moyens elle attaquerait le corrompu pour dénonciation calomnieuse puisque la ville a respecté l’article 10 du règlement validé par le Conseil d’Etat.

La Ville de Grenoble a donné des précisions sur le déroulement des faits par un communiqué du 29 juillet :

Lire le reste de cet article »

Mots-clefs : conseil municipal, grenoble, justice administrative

Publié dans Le Rouge & le Vert Hebdo, Politique |

Publié le 16 août 2022

Jérôme Soldeville conseiller municipal délégué à l’Histoire de Grenoble nous rappelle que le 10 août 1792 est une date essentielle de l’histoire, qui voit la chute de la royauté, premier acte vers la fondation de la Ière République, mais que cet anniversaire est ignoré par les institutions. Ses recherches dans les Archives de Grenoble montrent quel séisme cette chute de la royauté va produire à Grenoble. On y voit que l’histoire locale rejoint l’histoire universelle. Voici son récit :

L’anniversaire du 10 août 1792 : un silence institutionnel

Il y a 230 ans avait lieu la prise du palais des Tuileries par les Sans-culottes ; c’était la chute de la royauté et un premier acte vers la fondation de la Ière République. Mais qui en parle ? Sûrement pas Macron !

Lire le reste de cet article »

Mots-clefs : grenoble, histoire

Publié dans Le Rouge & le Vert Hebdo, Politique |

Publié le 14 juillet 2022

L’adjoint aux finances, Hakim Sabri a demandé à être relevé de sa délégation qu’il assumait depuis avril 2014, et a présenté pour la dernière fois des délibérations concernant les finances de la ville : une décision modificative qui prend en compte les résultats de l’année 2021, l’absence de recettes d’investissement prévues, mais qui ne sont pas encore inscrites du fait du report à plus tard des recettes de cession des actions de la SEM Grenoble Habitat ; du fait de ce délai la ville doit mobiliser un nouvel emprunt de 13,9 M€ pour équilibrer le budget d’investissement en attendant de retrouver ces recettes plus tard.

A partir du 1er janvier 2023, la ville va passer de la nomenclature budgétaire et comptable M14 à la M57 qui deviendra le référentiel de droit commun de toutes les collectivités locales au plus tard le 1er janvier 2024.

Les objectifs de la politique culturelle 2022-2026 ont été présentés par Lucille Lheureux, adjointe au maire :

Lire le reste de cet article »

Mots-clefs : conseil municipal, culture, droits des femmes, FInances, grenoble

Publié dans Le Rouge & le Vert Hebdo, Politique |

Publié le 14 juillet 2022

Du fait de l’élection d’Elisa Martin à l’Assemblée nationale qui l’a obligé à démissionner de son mandat d’adjointe au maire (et de présidence d’ACTIS), le conseil municipal du 11 juillet a donc élu la nouvelle liste des 22 adjoint-es au maire, avec quelques changements dans l’ordre du tableau : la nouvelle première adjointe est Isabelle Peters. Pour compléter à 22 le nombre d’adjoint-es, c’est la plus jeune du conseil municipal qui a été élue (Laura Pfister).

A la demande de deux adjoints au maire d’être déchargés de certaines délégations (Hakim Sabri et Pierre-André Juven), le maire Eric Piolle a indiqué des changements dans les délégations. Hakim Sabri quitte la délégation des finances, après plus de 8 années exercées dans une situation particulièrement difficile, pour devenir maire-adjoint du secteur 4 ; il y remplace Margot Belair qui a la délégation urbanisme et allège ainsi celle de Pierre André Juven qui reste à la santé. Quant à la délégation des finances, elle est confiée à Vincent Fristot.

Mots-clefs : conseil municipal, élu, grenoble, maire

Publié dans Le Rouge & le Vert Hebdo, Politique |

Publié le 14 juillet 2022

C’est l’État qui a la charge d’assurer à toute personne sans-abri et en situation de détresse médicale, psychique ou sociale un hébergement d’urgence. Le département, qui est chargé d’une mission de protection de l’enfance, n’est susceptible d’intervenir que pour l’hébergement des femmes enceintes et des mères isolées avec un enfant de moins de trois ans. De même, lorsqu’un mineur est placé auprès des services de l’aide sociale à l’enfance, il revient au département d’assurer son hébergement. Cette intervention du département au profit des familles sans-abri avec enfant demeure supplétive par rapport à celle de l’État. Le département peut d’ailleurs se retourner contre l’État s’il estime que sa prise en charge est due à une carence prolongée de l’État à son obligation légale d’assurer l’hébergement d’urgence des personnes sans-abri en situation de détresse. Voir Hébergement d’urgence (conseil-etat.fr)

Dans un communiqué de presse du 30 juin, la Ville de Grenoble fait le point sur la situation du logement d’urgence.

Lire le reste de cet article »

Mots-clefs : grenoble, hébergement, social, solidarité

Publié dans Le Rouge & le Vert Hebdo, Politique |

Publié le 1 juillet 2022

La catastrophe atteint notre service public hospitalier en plein rebondissement des infections par le COVID-19 et le gouvernement se tait. Cette situation était écrite depuis des années et les gouvernements successifs et surtout le dernier ont poursuivi la politique d’orthodoxie budgétaire et ont refusé d’écouter les personnels qui voyaient bien où tout cela allait aboutir.

Malheureusement les rustines proposées à la va vite ne résoudront rien. Il va falloir du temps et de profondes réformes pour reconstruire un service public hospitalier digne de ce nom en mettant rapidement fin à la concurrence entre privé lucratif et public, et entre établissements

A travers un communiqué de presse, la Ville de Grenoble apporte son soutien aux agents et agentes du CHU Grenoble-Alpes (CHUGA) dont le maire est président du conseil de surveillance :

Lire le reste de cet article »

Mots-clefs : CHU, grenoble, santé, solidarité

Publié dans Le Rouge & le Vert Hebdo, Politique |

Publié le 1 juillet 2022

Lors du conseil municipal du 27 juin, Hakim Sabri, adjoint au maire a présenté les comptes administratif 2021 du budget principal, des budgets annexes et de la Régie Lumière sous la présidence de la 1ère adjointe puisque le maire doit se retirer lors de ce débat.

Les comptes administratifs des budgets annexes et de la Régie Lumière ne posent pas de problème.

Pour le budget principal la prudence s’avère indispensable, car les comparaisons avec l’année 2020 sont trompeuses, en raison de l’impact très important de la crise sanitaire sur les activités et donc les finances.

L’épargne nette était ainsi passée en négatif à – 0.8M€ en 2020. En 2021, avec le recul de l’épidémie et l’allégement des restrictions sanitaire les équilibres financiers ont retrouvé leurs niveaux d’avant crise.

Comme la comparaison montrait une situation en forte amélioration par rapport à 2020, les oppositions en ont conclu que la situation financière de la ville était devenue confortable.

Cependant, malgré une nette amélioration des soldes et des ratios d’épargne, la situation reste fragile avec notamment un taux d’endettement élevé qui réduit la capacité d’investissement et de ce fait, le rythme et l’envergure de la transformation de la ville.

Un examen plus précis de l’évolution sur ces dernières années et en sachant ce qui se prépare pour l’avenir, la conclusion est que la situation est plus fragile qu’il n’y parait.

Lire le reste de cet article »

Mots-clefs : budget, conseil municipal, FInances, grenoble

Publié dans Le Rouge & le Vert Hebdo, Politique |

Publié le 1 juillet 2022

Le 27 juin, le conseil municipal de Grenoble a adopté une délibération cadre sur la politique municipale de l’habitat présentée par le conseiller délégué au logement Nicolas Beron-Perez et l’adjoint au maire à l’urbanisme Pierre-André Juven. Cette délibération est la traduction des éléments de programme de la majorité municipale sur l’habitat.

Cette délibération s’appuie sur trois principes fondamentaux : Un principe d’hospitalité inconditionnelle, un principe de résilience pour aller rapidement vers la zéro artificialisation de sols nette et limiter l’impact des activités humaines sur la nature, la biodiversité, les paysages et les vagues de chaleur et un principe d’urbanisme favorable à la santé.

Cela impose de développer l’offre de logement social pour atteindre 25 % en 2025 (il y en a 24,2% au premier janvier 2021) ce qui suppose de produire au moins 330 logements sociaux chaque année dont la construction de 260 de logements neufs. La ville va demander à la Métro de faire évoluer dans le PLUi le taux de logements sociaux dans chaque opération. Par exemple dans des secteurs où il y a moins de 5% de logements sociaux, il faudra construire au moins 45 % de logements sociaux dans chaque opération.

Lire le reste de cet article »

Mots-clefs : grenoble, habitat, logement, social

Publié dans Le Rouge & le Vert Hebdo, Politique |